Bitte beachten Sie: Alle Auskünfte ohne Gewähr. Wenn Sie ein Gebäude hier nicht finden, lässt dies noch keine Rückschlüsse auf seine Eigenschaft als Kulturdenkmal zu. Bitte erkundigen Sie sich.

Drei Wohn- und Geschäftshäuser, zweigeschossiger Massivbau in Ecklage mit Ladenlokal (Lederstr. 3), Mansardwalmdach mit Dachhäuschen, gut erhaltene Ausstattung im Inneren, auf der Hofseite vermauerte Spolie des Vorgängerbaus bez. "1778 MW" (Schlussstein), unmittelbar anschließend zwei zugehörige, ebenfalls zweigeschossige Wohnhäuser mit Mansarddach und großem Dachhäuschen (Seboldstr. 26 und 28), alle Gebäude geplant von dem Architekten Adolf Wüst für den Maurermeister Ludwig Schweizer, 1908

weiter zur Beschreibung

Alte Karlsruher Str. 4 (ehemals Alte Karlsruher Str. 2)

Untermühle, älteste Durlacher Mühle, im Erdgeschoss erhaltener Mühlraum, bez. am Kellerbogen "PH J KB 1771". 1404 erstmals genannt, 1516 von der Stadt an Melchior Güntz verliehen. Vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1679 im Besitz der Markgrafen von Baden. 1739 war Egidius Bittrolff Besitzer (gest. 1744). Gebäude im 19. Jahrhundert stark verändert, zugehöriges Lagerhaus mit Keller aus dem 17. Jahrhundert. Anwesen nach Umlegung der Pfinz (Entfall der Wasserkraft) als Bahnwerkstatt und Dienstwohnung genutzt.

weiter zur Beschreibung

Alte Karlsruher Straße 6

Weichenwärterwohnhaus für sechs Weichenwärter, dreigeschossiges massives Wohnhaus, zugehöriges eingeschossiges und sechsteiliges Stallhaus mit Krüppelwalmdach, 1911 (Sachgesamtheit)

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, eingeschossiger Ziegelbau mit flachem Walmdach, Zierformen der Neorenaissance, 1884 von Architekt Simmler für den Weinhändler Friedrich Kindler

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, dreigeschossig, rustiziertes Untergeschoss, zugehöriger Vorgarten mit Eisenzaun, Architekt und Bauherr Maurermeister Karl Höfel, 1906

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, dreigeschossig, beide Untergeschosse rustiziert, Ladenlokal, Balkonerker auf Konsolen, schwere Zierformen, von dem Architekten Adolf Wüst für den Schlossermeister August Müller, bezeichnet 1907

weiter zur Beschreibung

Alter Graben 1-7 / Blattwiesenstr. 1, 3, 5 , 7 / Auer Str. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Wohnanlage, Gebäude des Mieter- und Bauvereins Karlsruhe, von Prof. Dr. Hermann Reinhard Alker, 1922/23, im Weltkrieg zerstört, wurden Blattwiesenstr. 1, 5, 7 und Auer Str. 35 1951 werkgetreu wieder errichtet (Sachgesamtheit)

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, dreigeschossiger Klinkerbau mit Formen der Neorenaissance, Torfahrt, 1898 von dem Architekten A. Semmler für den Bauunternehmer Jakob Semmler

weiter zur Beschreibung

Am Friedhof 6

Reste der Zwingermauer siehe auch Stadtmauer; Reste der Zwingermauer

Am Stadtgraben 11

Wohn- und Geschäftshaus, zweigeschossig und traufständig, dreiachsig, im Erdgeschoss Reste eines Kreuzgratgewölbes (in der Häusertaxation von ca. 1787: "hat ein Gewölb", später "Magazin" genannt), bezeichnet am Türsturz "16 ED 98", erbaut von Bürgermeister und Handelsmann Engelhard Diener

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, Modellhaus, zweigeschossig und traufständig, fünfachsig, Haustüre mit Oberlicht, zwischen 1706 und 1716 erbaut von dem Schuhmachermeister Friedmann Hoelscher

weiter zur Beschreibung

Amthausstr. 3

Stadtapotheke, Wohn- und Geschäftshaus, dreigeschossig, am Türsturz Anker, Wappen und Geweihstange, Inschrift: "IPZ 1698" (=I. P. Zachmann d. J. (1679-1755)), Standort der Zachmannschen Apotheke, im Inneren eine wertvolle barocke Spindeltreppe über drei Stockwerke (vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 30 f.)

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossig, Modellhaus, zwischen 1706 und 1716 von Pfarrer Blum aus Gundelfingen als Privathaus erbaut, 1764 von der markgräflichen Herrschaft als Pfarrhaus erworben, 1899 wiederum als evangelisches Pfarrhaus genannt, 1904 Umnutzung zum Steuereinnehmergebäude

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus in Ecklage, zweigeschossig mit Walmdach, bis etwa 1700 Privatbesitz, dann bis 1739 "Specialathaus" oder "Gn. Herrschaft Stadtpfarrhaus", Amtssitz des Kirchenrats Eisenlohr (Reparaturakten und Plan von 1720 im Generallandesarchiv Karlsruhe)

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossiges Modellhaus mit Tordurchfahrt, Hintersassenhäuschen im rückwärtigen Grundstücksbereich, Balkon zur Hofseite, bezeichnet 1759 (wohl Umbau), Nr. 8 spätestens 1706 von dem Schreiner H. Fr. Bauer erbaut, Nr. 12 spätestens 1706 von dem Metzger B. Fr. Treffinger erbaut, Nr. 14 spätestens 1706 von der Witwe des Schreiners Weygand erbaut

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, Ecklage, zweigeschossig mit Ladenlokal, Walmdach, zwischen 1706 und 1712 als Privatwohnhaus erbaut, ab 1843 Bäckerei

weiter zur Beschreibung

Amthausstr. 11

"Fischersches Haus", seit 1786 Amthaus, heute Polizei, Wiederaufbau des "Neuen Baus" kurz vor 1706 für Geheimrat F. W. von Weimar, im Kern älter, Rückseite des Areals von teilweise erhaltener Stadtmauer begrenzt, der Mittelteil des Hauses ruht auf einem Kreuzrippengewölbe mit schweren Sandsteinpfeilern, es hat den Brand von 1689 überstanden und stammt wohl aus dem späten 16. Jh., umfassende Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude 1900, Hinterhaus mit Zierfachwerkelementen 1899 angefügt. (Vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 53-76)

weiter zur Beschreibung

Fassade eines Wohnhauses, zweigeschossiges Modellhaus mit Torfahrt, am Torbogen bezeichnet 1706, erbaut von Rentkammerrat Christoph Meerwein, Fenster mit geohrten Werksteingewänden, zugehöriges massives Ökonomiegebäude auf der Hofseite, darin Teile der Stadtmauer, Keller des Vorgängerbaus (Vgl. Martin Bachmann, Der Wiederaufbau, S. 116-118), 1987 bis auf die massive Straßenfassade abgebrochen, eines der frühesten Modellhäuser Durlachs

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Modellhaus mit Torfahrt, Torbogen mit Renaissance-Beschlagwerk, auf dem Schlussstein Kartusche mit Geweihstange und Anker, bezeichnet 1661 IPZ (=I. P. Zachmann d. Ä. (1608-1678)), kurz vor 1706 wieder aufgebaut von Dionysius Hamburger, Handelsmann in Frankfurt, dann Regimentsquartiermeister

weiter zur Beschreibung

Amthausstr. 16

"Altes Schulhaus", Wohnhaus, Modellhaus mit Torfahrt, Untergeschoss mit Putzrustika, 1702 auf den Fundamenten der 1689 abgebrannten Schule errichtet, das heute im Grundriss t-förmige Haus dahinter zwischen 1706 und 1716 von Kammerdiener J. Ph. Sontag erbaut, 1758 an die Stadt als weiteres Schulhaus erbaut, das gesamte Areal diente bis 1878 als Volksschule, 1837-1876 wird ein Raum auch als katholische Schule benutzt, die Einfahrt zu den Schulhäusern war bis ins 19. Jahrhundert eine öffentliche Gasse.

weiter zur Beschreibung

Amthausstr. 17, 19

"Orgelfabrik" - Wohnhäuser mit angrenzenden Fabrikgebäuden; Orgelfabrik (bis 1925), dann Maschinenfabrik Herlan (1936-1971); Orgelfabrik 1764 von Johann Heinrich Stein aus Heidelsheim gegründet, 1794 durch Heirat an den Orgelbauer Volkmar Voit; Gebäude Nr. 17 wurde 1700 für den fürstlichen Geheimrat und Konsistorialdirektor Ernst Friedrich Boch erbaut (Laubengänge an der Rückseite), 1770 von Witwe Boch an Georg Max Stein verkauft, Nr. 19 mit Portalspolie, bezeichnet 1666, 1706 von dem Kirchenratssekretär und späterem Kammerrat Johann Georg Grundler neu errichtet, vor 1887 von Voit zur Orgelfabrik als Büro hinzuerworben, Dachgeschoss im 19. Jahrhundert ausgebaut (Vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 156); die Orgelhalle entstand wohl etwas vor 1886, im hinteren Bereich älterer Gewölbekeller mit Brunnenloch als Teile älterer Bebauung (Sachgesamtheit)

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossiges Modellhaus, gekrümmte Fassade, rundbogiges Portal mit Profilierung und Blattvoluten, bezeichnet 16 CB 72, CB = Claude Bresson oder Pressant, markgräflicher Hofkoch, nach dem Brand spätestens 1706 neu erbaut von Hofrat J. L. Me(i)nzer

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Modellhaus mit Torfahrt, Fachwerkgebäude mit barocker Spindeltreppe, erbaut für Geheimrat Heinrich Wilhelm Mahler, 1698, damals wird ein Haus und ein Hofplatz genannt, 1706 dann um ein zweites Haus erweitert (siehe Amthausstr. 21 b), verschiedene Keller von Vorgängerbauten, Kartusche mit Löwe über dem Torbogen, ein nach barocken Vorbildern ausgeführtes Zeichen der Brauerei Eglau (zwischenzeitliche Nutzerin), Laubengang zum Hof, Flügelanbau an der Rückseite im 19. Jahrhundert angefügt (Vgl. Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 137 f.)

weiter zur Beschreibung

siehe auch Amthausstr. 21; Wohnhaus, Modellhaus, verputzter Fachwerkbau auf massivem Untergeschoss; Keller mit Balkendecke, hofseitiger Laubengang, gut erhaltene historische Innenausstattung, u. a. barocke Spindeltreppe, 1706 für Geheimrat Heinrich Wilhelm Mahler

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Modellhaus mit Torfahrt, Portal (im oberen Drittel erneuert), Gewände des Tores und des Portals profiliert und mit Blattvoluten versehen, vor 1716 wiedererbaut von dem Schlossermeister Adam Oßwald, Bau im Kern wohl älter, 1698 dient das Anwesen als Hofkeller für Michael Hermann

weiter zur Beschreibung

siehe Amthausstr. 25; Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, vierachsig, um 1840, Bau im Kern wohl älter (Keller), Ökonomieanbauten 1892, die Parzelle bildete bis etwa 1842 ein Grundstück mit Amthausstr. 25 und war dessen Garten

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossiges Modellhaus, Torfahrt mit Würfelkämpfern, barocke Treppenspindel im Inneren, verglaster Laubengang, wohl älterer baulicher Kern (Keller), zwischen 1706 und 1716 von Pfarrer Dornheck zu Berghausen erbaut, Ende des 19. Jahrhunderts Weinstube "Deutscher Hof", dann "Zur Gießkanne" (vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 30 f.)

weiter zur Beschreibung

siehe Amthausstr. 23, siehe auch Stadtmauer;

Wohnhaus, Modellhaus mit Mansarddach, Torfahrt, Teil der Stadtmauer mit Zwinger, 1706 von der Witwe Dr. Sigmund Klose d. Ä. neu errichtet, der neu vermählten Frau Morhart, danach Sitz Dr. Sigmund Klose d. J., Leibarzt des Markgrafen, der ältere Keller liegt gedreht zur Fassade, ursprünglich dreigeschossig, wurde durch Mansarddach dem Modellhaus angeglichen (vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 100-109)

weiter zur Beschreibung

siehe Amthausstr. 29, siehe auch Stadtmauer;

Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, vierachsig, Fenster über der Haustüre, zwischen 1706 und 1716 erbaut von dem Handelsmann Reinöhl, auf dem damals zugehörigen Grundstück Amthausstr. 29 standen bis um 1800 Scheune und Stall, Teil der Stadtmauer

weiter zur Beschreibung

siehe Amthausstr. 27, siehe auch Stadtmauer;

Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig mit stichbogiger Torfahrt, dreiachsig, um 1800 erbaut, vorher zu Amthausstr. 27 gehörig

weiter zur Beschreibung

siehe auch Stadtmauer; Hofanlage,

Wohnhaus und Nebengebäude verbunden durch Torbogen, Haupthaus massiv, Ende 18. Jahrhundert, Keller des 1689 abgebrannten Vorgängerbaus, um 1850 Überformung (Vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 173)

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Modellhaus, im Obergeschoss Putzspiegel zwischen und unter den Fenstern, Torfahrt, Fenster mit Ohrengewänden; Giebelhaus lässt sich im Grundriss noch ablesen, vor 1742, wohl 1735 von dem J. D. Schütz aus Pforzheim als Stadtschreiberei erbaut, 1739 in seinem Besitz, später im Besitz des Hofsecretarius Jacob Cuon

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, Modellhaus mit Walmdach, ehemaliges "Gasthaus zum Weinberg", Tür mit Oberlicht, geohrte Fenstergewände, Keller von unterschiedlichen Vorgängerbauten, im Obergeschoss bauzeitlicher Grundriss und teilweise Deckenputze und Böden, Inschrift neu nachempfunden: "AN 1702 NO", 1706 von dem Steinhauer Sebastian Hemberger neu errichtet (Vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 134 ff.), nach 1739 im Eigentum des Küfers Johann Leonhard Meyer, 1843 Schildwirtschaft "Zum Weinberg"

weiter zur Beschreibung

Am Zwinger 5

Hofanlage, schon 1680 und bis 1730 abgabenfreier Adelssitz der Familien von Bellin und von Schell, Mitte des 18. Jahrhunderts Sitz des Hofrats und Leibarztes Dr. Lamprecht, 1844-1912 Töchterschule, später Grundbuch- und Hochbauamt, heute evangelisches Gemeindezentrum, Modellhaus mit Walmdach und Gewölbekeller, Hofeinfriedung und Nebengebäude, rundbogige Hofeinfahrt, daneben Portal mit segmentförmigem Sturz, Würfelkämpfer, über beiden Schlusssteinen konsolartiger profilierter Aufsatz, seitlicher Hauseingang über zweiläufiger Treppe mit Oberlicht, Rahmenprofile mit Ohren, unten Diamantschnitt, seitlicher rundbogiger Kellereingang, am Scheitel bezeichnet AN 1702 NO, 1702 von Oberkommissar von Schell erbaut, 1716 als "Modellhaus" bezeichnet, das zugehörige Grundstück war damals Gartengelände ("Bellinscher Garten"), (Sachgesamtheit).

weiter zur Beschreibung

siehe Am Zwinger 9 und 11; Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, dreiachsig mit Torfahrt, 1. Hälfte 19. Jahrhundert; hier stand bis zum Brand das "Gymnasium Illustre" von 1586, von dem im Bau noch Teile enthalten sind, um 1800 (Vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 166). Die Rückseite des Gebäudes steht auf dem Fundament der ehemaligen Traufseite des Gymnasiums, die Rückseite der Nebengebäude und des Grundstücks auf dem Fundament von dessen Rückseite. Gebäudereste teilweise sichtbar.

weiter zur Beschreibung

siehe Am Zwinger 7 und 11; Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, dreiachsig mit Torfahrt, Rückfront des Gebäudes sitzt wohl auf Mauerzügen des "Gymnasium Illustre" von 1586 auf, um 1800 (Vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 167). Die Rückseite des Gebäudes steht auf dem Fundament der ehemaligen Traufseite des Gymnasiums, die Rückseite der Nebengebäude und des Grundstücks auf dem Fundament von dessen Rückseite. Gebäudereste teilweise sichtbar.

weiter zur Beschreibung

siehe Am Zwinger 7 und 9; Wohnhaus mit Torfahrt, traufständig und zweigeschossig, Fenster mit geohrten Gewänden, Schlussstein im Torbogen bezeichnet "C. F. Zachmann 1810" und Bäckeremblem (= Bäckermeister Carl Friedrich Zachmann), Fassade massiv, steht auf dem Gelände des "Gymnasium illustre". (Vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 163 f.). Die Rückseite des Gebäudes steht auf dem Fundament der ehemaligen Traufseite des Gymnasiums, die Rückseite der Nebengebäude und des Grundstücks auf dem Fundament von dessen Rückseite. Gebäudereste teilweise sichtbar.

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Modellhaus über Hochkeller, vor 1716 von Bürgermeister Schumms Witwe erbaut, im 18. Jahrhundert im Besitz mehrer Handwerkermeister, Keller wohl älter und von der Straße über ein rundbogiges Tor zugänglich.

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Modellhaus mit Torfahrt, vor 1716 von dem Baumeister J. G. Frohmüller erbaut, im Kern wohl älter.

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Modellhaus mit Torfahrt, Einfahrt mit Kämpfer- und Sockelprofil, am Scheitel groteske Blattmaske, gut erhaltenes Fachwerkgefüge, nach 1716 von dem Steinhauer B. Rösch, nach 1739 im Eigentum des Büchsenmachers Michael Kröhner und des Dragoner Corporals Johannes Lindenmann

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus mit Bäckerei, eingeschossig in Ecklage mit rechtwinklig angebauten rückwärtigen Nebengebäude (Backstube mit Backofen, um 1900), früheres Ladenlokal (Bäckerei) im Vordergebäude, Dachausbau 1886, Gebäude um 1900 überformt, wohl älterer baulicher Kern, 1739 im Eigentum des Barbiers Sebastian Burckhard Lindenmann. Gut erhaltene Innenausstattung des 19. Jahrhunderts.

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossig und giebelständig mit Krüppelwalmdach, Mitte 18. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

An der Stadtmauer 5

siehe auch Durlach, Stadtbefestigung;

Teile der Stadtmauer

weiter zur Beschreibung

siehe auch Durlach, Stadtbefestigung;

Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, 18. Jahrhundert, im Erdgeschoss Arkadenbogen der Stadtmauer

weiter zur Beschreibung

Ökonomiegebäude im Hof, Inschriftentafel: "Erbaut im Jahr 1873 Kath: Meier durch Chr. Bull Mstr.", zugehörige Mauer zur Gasse "An der Stadtmauer" im Norden.

weiter zur Beschreibung

siehe auch Durlach, Stadtbefestigung;

Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, im Erdgeschoss Arkadenbogen der Stadtmauer

weiter zur Beschreibung

An der Stadtmauer 10

"Altes Schlachthaus", 1574 errichtet, nach Zerstörung im 30jährigen Krieg 1659-1664 wieder aufgebaut, Inneres des Erdgeschosses als sechsteilige Halle mit auf zwei Pfeilern ruhenden Kreuzgewölben angelegt, Renaissance-Fragmente des ursprünglichen Baus erhalten, Oberschoss 1689 zerstört, erst 1749 erneuert, im oberen Stockwerk Wohnungen für Viehhirten, Schlachthaus bis 1938, die Bruchsteinmauer an der Straße steht in Zusammenhang mit dem Schlachthaus (heute auch zu den Grundstücken An der Stadtmauer 6 und 8 gehörig), auf dem Anwesen wurde ein historischer Brunnen gefunden.

weiter zur Beschreibung

siehe auch Stadtmauer; Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, ab Obergeschoss 1986 erneuert im Erdgeschoss Arkadenbogen der Stadtmauer, zugehörige Dunglege

weiter zur Beschreibung

siehe auch Durlach, Stadtbefestigung;

Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, im Erdgeschoss Arkadenbogen der Stadtmauer, Gebäude deutlich verändert

weiter zur Beschreibung

siehe auch Durlach, Stadtbefestitung; Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, im Erdgeschoss Arkadenbogen der Stadtmauer, im späten 20. Jahrhundert umgebaut

An der Stadtmauer 15

siehe auch Durlach, Stadtbefestigung; Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, 18. Jahrhundert, im Erdgeschoss Arkadenbogen der Stadtmauer

An der Stadtmauer 17

siehe auch Durlach, Stadtbefestigung;

Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, 18. Jahrhundert, im Erdgeschoss Teile der Stadtmauer

weiter zur Beschreibung

siehe auch Durlach, Stadtbefestigung;

Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, 18. Jahrhundert, im Erdgeschoss Arkadenbogen der Stadtmauer, Obergeschoss Fachwerk

weiter zur Beschreibung

siehe auch Durlach, Stadtbefestigung;

Wohnhaus, dreigeschossig und traufständig, 19. Jahrhundert, im Erdgeschoss Teile der Stadtmauer

weiter zur Beschreibung

siehe auch Durlach, Stadtbefestigung;

Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, Obergeschoss Fachwerk, 18. Jahrhundert, im Erdgeschoss Arkadenbogen der Stadtmauer

weiter zur Beschreibung

siehe auch Durlach, Stadtbefestigung;

Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, 19. Jahrhundert, im Erdgeschoss Teile der Stadtmauer

weiter zur Beschreibung

siehe auch Durlach, Stadtbefestigung;

Wohnhaus, Ecklage, zweigeschossig mit Walmdach, 19. Jahrhundert, im Erdgeschoss Arkadenbögen der Stadtmauer

weiter zur Beschreibung

Anton-Bruckner-Straße / Dornwaldstraße / Johann-Strauß-Straße

"Dornwaldsiedlung", Siedlung, ab 1924 durch die Gemeinnützige Baugenossenschaft, 1927/28 nach Plänen von Prof. Hermann Reinhard Alker, von Georg Dünkel. (Sachgesamtheit). Verwirklichung des Siedlungsgedanken mit Eigenversorgung durch die Familien: Gartenwirtschaft und Kleintierhaltung. In den 1930er Jahren und nach dem 2. Weltkrieg in ähnlichem Baustil fortgesetzt.

Anton-Bruckner-Str. 1-20 / Dornwaldstr. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 / Johann-Strauß-Str. 2-7

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, dreigeschossig, Eckerker mit Loggia, große getreppte Giebel, 1895 von Otto Hofmann für den Privatier J. W. Hofmann

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, dreigeschossig und traufständig, spätgotische Zierformen des Historismus, 1899 von Otto Hofmann für den Privatier J. W. Hofmann

weiter zur Beschreibung

Auer Str. 21, 23, 25, 27, 29, 31 / Ernst-Friedrich-Str. 12, 13, 14, 16 / Steinmetzstr. 1, 3, 5, 7, 9

Wohnblock, geschlossene Blockrandbebauung im neubarocken Stil, 1919?1920 von Emil Valentin Gutmann für die Ge-meinnützige Baugenossenschaft (1913 gegründet, 1941 übernommen durch Mieter- und Bauverein), Baubeginn durch den 1. Weltkrieg verzögert.

weiter zur Beschreibung

Auer Str. 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 / Blattwiesenstr. 2 / Grenzstr. 1

Wohnanlage, drei Häusergruppen mit damals 30 Dreizimmerwohnungen, 1924 von dem Architekten Schweiger für das Städtische Hochbauamt

weiter zur Beschreibung

Badener Str. 4

"Obereinnehmerei-Gebäude", großherzogliches Verwaltungsgebäude der "Domänen-Verwaltung", zweigeschossiger und traufständiger Massivbau mit zentralem Eingang und Balkon, 1874 durch Kirchenbauer und Seufert errichtet, 1905 Remise nach Brand neu errichtet

weiter zur Beschreibung

Badener Str. 5

Volksbank, Bankgebäude, zweigeschossiger Massivbau mit Walmdach, zwei Seitenrisalite mit neobarock geschweiften Giebeln, Portal am linken Risalit, das Gebäude ersetzte ein früheres Kontor der 1877 in Durlach gegründeten Volksbank, 1908/09 von dem Architekten Adolf Wüst

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, eingeschossiger und traufständiger Massivbau mit Satteldach, Wiederkehr am Giebel, rückseitige Anbauten in Fachwerkbauweise, um 1880 für den Missionar J. Knobloch, Umbauten 1900

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, eingeschossig und traufständig mit Satteldach, 2. Hälfte 19. Jahrhundert, Umbau 1900 (Dachgaube, damals wohnte hier der Landwirt Friedrich Maier), wohl auch Teil der Krappfabrik (Badener Str. 9b)

weiter zur Beschreibung

Krappfabrik (1753 auf Veranlassung von Markgraf Karl Wilhelm gegründet), später Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, 1892 von Heinrich Schumacher für Gabriel Rittershofer, beim Bau der B3 wurde das Gebäude verkürzt

weiter zur Beschreibung

Badener Str. 9b, Gymnasiumstraße

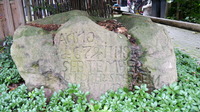

davor liegend Findling, 1679 vom Dürrbach herab geschwemmter Felsbrocken, Inschrift "Anno Dni 1679, am 19. Sebtember ist diser Stein ein halb Stund weit durch das Geweser hergeflezt worden"

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, dreigeschossiger Massivbau, Zwerchhaus mit zweigeschossigem Hängeerker, 1902 von dem Architekten A. Semmler für den Zimmerermeister Johann Semmler

weiter zur Beschreibung

Badener Str. 18, Pfinztalstraße

Brunnenhaus, von Friedrich Weinbrenner. Zusammenfluss der sieben Quellen des Turmbergs, ungenutzt seit 1968, damals wurde Durlach an das Karlsruher Wassernetz angeschlossen. Über dem Eingang Inschrift: "1823 ERBAUT RENOVIERT 1895". Anlässlich der Verlegung der Wasserleitung von Durlach nach Karlsruhe zu Beginn des 19. Jahrhunderts errichtete Friedrich Weinbrenner anstelle der baufälligen Brunnenstube diesen Neubau.

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, dreigeschossiger Massivbau mit asymmetrisch angeordnetem Zwerchhaus, zwei Erker, zugehöriges Hofgebäude in Fachwerkbauweise, 1898 von dem Architekten Adolf Wüst für den Malermeister Karl Goldschmidt

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, dreigeschossiger Massivbau, großer Standerker mit angeschossenen Balkonen, 1899 von dem Architekten Hugo Slevogt für Arthur Manecke

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossiger Massivbau in den Formen des Spätklassizismus, um 1860/70, Gaubenbänder von 1932

weiter zur Beschreibung

Bier- und Eiskeller Bier- und Eiskeller, 19. Jahrhundert

Badener Str. 67

Bier- und Eiskeller Bier- und Eiskeller, einst Nutzung als Luftschutzkeller, heute Garage, 19. Jahrhundert

Badener Str. 79

Badener Str. 113

Bier- und Eiskeller, größere Anlage mit zwei Zugängen, 19. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

siehe auch Durlach, Stadtbefestigung;

Modellhaus, zweigeschossiges Torfahrthaus mit Fensterläden und Dachgaube, 18. Jahrhundert.

weiter zur Beschreibung

Bäderstr. 3

siehe auch Durlach, Stadtbefestigung;

Stadtmauerreste im Hofbereich

weiter zur Beschreibung

siehe auch Durlach, Stadtbefestigung;

Modellhaus, zweigeschossiges Torfahrthaus mit Fensterläden, vor 1716 erbaut, zwischen 1758 und 1774 wesentliche Umbauten, in den 1760er Jahren Wohnung des Markgrafen Carl August, später Pfarrhaus

weiter zur Beschreibung

Modellhaus, zweigeschossig mit Krüppelwalm, Stockwerkgesims, 18. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Basler-Tor-Straße

"Basler Tor" - Letztes erhaltenes Stadttor der markgräflichen Residenzstadt. 1689 in Brand gesteckt, dabei Zerstörung von Dach und Obergeschoss. 1760/61 wieder aufgebaut. Die kleinen Mauern vor dem Tor dienten ursprünglich als Brückengeländer, die Bögen unter der Brücke sind erhalten, heute aber zugeschüttet.

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossiger mit Walmdach, 1707 als Haus des Extra-Boten oder Botenmeisters Johann Jacob Müller erbaut

weiter zur Beschreibung

siehe auch Stadtmauer; Torwächterhaus, heute Wohnhaus, Fachwerkgebäude, Untergeschoss massiv, verputzt, 1739 im Lagerbuch als in städtischem Besitz genannt, im Untergeschoss wohl einst Amtsräume, hier wurde Zoll- und Wegegeld kassiert.

weiter zur Beschreibung

Basler-Tor-Str. 6

Kapelle St. Nikolaus, 1712/13 nach Plänen von dem Ingenieur Jacob Friedrich Batzendorf und dem geistlichen Verwalter Friedrich Bürklin neu errichtet, inzwischen mehrfach verändert, barocke Ausstattung nicht erhalten. Bemerkenswerte Dachkonstruktion: Ein Längsunterzug, der von zwei Hängewerken getragen wird, daher stützenfreie Abdeckung des Raumes. Ursprünglicher Dachreiter verschwunden.1823 Einbau einer Wagenremise, Umorientierung des Andachtraums, Einbau von zwei neugotischen Fenstern, 1946 Remise an das Photogeschäft Theo Karch vermietet, das einen Umbau vornahm, Sakralraum 1949/50 durch Mauern unterteilt, Decke abgehängt, zwei Kamine. Vermietung an Arbeiterwohlfahrt, Grabsteine aus dem Inneren wurden an der Außenwand aufgestellt

weiter zur Beschreibung

Basler-Tor-Str. 6

seit Mitte des 16. Jh. bis zum 4.11.1900 in Benutzung, 1577 erstmals erwähnt. Vorher befand sich der Friedhof beim bei der Stadtkirche (später sog. „Saumarkt“). Die Nikolauskapelle wurde ursprünglich zusammen mit dem Friedhof vor die Stadtmauer verlegt und brannte 1689 ab. 1862 Erweiterung des Friedhofs parallel zum Steckgraben. Die an die Kapelle ansetzende Friedhofsmauer musste abgebrochen werden, ebenso der Mauerzug, der die Gärten im Süden umgab, da auch der am Graben entlang führende Allmend-Streifen zum Friedhof hinzukam. Grabmäler, die sich an dieses Teilstück angelehnt hatten wurden versetzt. Die neue Mauer grenzte direkt an den Graben. Im Stadtarchiv befindet sich ein Lageplan von 1862, dort auch ein Gräberbelegplan von 1922. Beim Umbau der Palmaien- und Gärtnerstraße versetzte man 1939 die alte Friedhofsmauer an zwei Stellen und verringerte die gesamte Mauerhöhe, um den Passanten Einblick in die Anlage zu gewähren. Alle Platten, auch diejenigen an der Friedhofsmauer waren ursprünglich im Boden der Kapelle eingelassen und bedeckten dort die Gräber. Die meisten Grabsteine des 19. Jh. sind verschwunden. Einige Gräber wurden auf Antrag zwischenzeitlich auf den Bergfriedhof überführt. (Sachgesamtheit)

Bemerkenswerte Monumente:

Mietwohnhaus, zweigeschossiger Massivbau mit Krüppelwalmdach, 1893 von Karl Löffler für Christian Rittersdorfer

weiter zur Beschreibung

Bergbahnstr. 16

"Direktor-Wohnhaus", Werksleitervilla der Badischen Maschinenfabrik, Villa mit Garteneinfriedung, zweigeschossiger Massivbau, halbrunder und rechteckiger Altan, expressionistische Stuckdecken, Bleiglasfenster mit allegorischer Figur im Treppenhaus, 1928 von Prof. Dr.-Ing. H. Dörr für die Badische Maschinenfabrik

weiter zur Beschreibung

Villa, ein- bis zweigeschossiger Massivbau, Treppenturm mit Glockendach, Mansard- und Mansardwalmdächer, Garten mit Gartenmauer, 1909 von dem Architekten Adolf Semmler für Carl Ruckstuhl

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossiger und giebelständiger Massivbau in neoklassizistischen Formen, Dach mit Wiederkehr, portikusartiger Eingang, 1925 von dem Architekten Gustav Dünkel für Sophie Charlotte Leichtlin

weiter zur Beschreibung

Bergwaldstr. 14

Bierkeller, Keller 1 (unterer Keller), auch straßenseitig Abschluss im anstehenden Felsen, einzeiliger Keller, enge Zugangstreppe und Aufzugsschacht, Mitte 19. Jahrhundert, Keller 2 (oberer Keller), zweizeiliger Keller, nur ein Zugang, zweiter Zugang verschlossen, enge Treppe, Aufzugsschacht, Mitte 19. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Bergwaldstr. 14a, Lußstr. 5b

Bierkeller, zweigeschossig und zweizeilig, Rampe zur Einfahrt, zwei Zugänge in einen Keller, erstreckt sich unter den Grundstücken, Bergwaldstraße 14a und Lußstraße 5b, Mitte 19. Jahrhundert.

weiter zur Beschreibung

Bergwaldstr. 18

Bierkeller, Inschriftentafel, moderne Eingangstüre, 1840er Jahre

weiter zur Beschreibung

Bergwaldstr. 20

Bierkeller, Keller 1 (unterer Keller), Zugang vermauert, Mitte 19. Jahrhundert, Keller 2 (oberer Keller), Zugang vermauert, Mitte 19. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Bergwaldstr. 22

Bierkeller, Keller 1 (unterer Keller), errichtet durch Karl Weiß aus Karlsruhe, 1840er Jahre, Inschriftentafel, Keller 2 (oberer Keller), Mitte 19. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Bergwaldstr. 23

Bierkeller, Keller 1 (unterer Keller), Mitte 19. Jahrhundert, Keller 2 (mittlerer Keller), genutzt als Garage, Mitte 19. Jahrhundert, Keller 3 (oberer Keller), Mitte 19. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Bergwaldstr. 26

Bierkeller, Keller 1 (unterer Keller), errichtet von Heinrich Fels aus Karlsruhe (Inschriftentafel), 1844, Keller 2 (mittlerer Keller), Zugang vermauert, Mitte 19. Jahrhundert, Keller 3 (oberer Keller), Mitte 19. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Torfahrthaus, zweigeschossig mit Mansardwalmdach, zwei große Tonnengewölbe im Keller, 1832 errichtet, zugehöriges zweigeschossiges Seitengebäude auf der Hofseite (1911 aufgestockt).

weiter zur Beschreibung

Modellhaus, Torfahrthaus, zweigeschossig mit Satteldach, Stockwerkgesims, zugehöriges Rückgebäude, vorspringende Mauerkante bei der Torfahrt, 18. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

siehe auch Stadtmauer; Modellhaus, zweigeschossig mit Stockwerkgesims, 1706 erstmals genannt, Holzklappläden im Untergeschoss, Stadtmauer mit Wehrgang hier auf einer Höhe von ca. 5 m erhalten

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, am Torbogen Kartusche, darin Tischlerembleme, Inschrift "GFH 1780", 1706 erstmals genannt als Haus des Schreiners Johann Jacob Frick, nach 1742 bewohnt durch den Schreiner Georg Friedrich Haury

weiter zur Beschreibung

Modellhaus, Inschrift "HAH 1718" (= Hans Adam Herzog, herrschaftlicher Kastenknecht und Mehlkremp), moderne Verkleidung im Obergeschoss

weiter zur Beschreibung

Modellhaus, zweigeschossig, spätes 18. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, Kartusche am Schlussstein der Torfahrt, bezeichnet "ANNO 1725"

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, zweigeschossig, 18. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus mit Torfahrt, eingeschossig mit Zwerchgiebel in Fachwerkbauweise, 1716 erstmals genannt, 1766 als Haus des Schumachers Georg Friedrich Zachmann erwähnt.

Siehe auch Durlach, Stadtbefestigung.

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, dreigeschossiger Massivbau, 1896 von dem Architekten Otto Hofmann für Karl Leussler, das Grundstück umfasste vormals auch die Bienleinstorstr. 25 (siehe dort).

Siehe auch Durlach, Stadtbefestigung.

weiter zur Beschreibung

siehe auch Stadtmauer; Modellhaus mit Torfahrt, das Grundstück umfasste vormals auch die Bienleinstorstr. 23, vor 1716 errichtet, Bauherr war Pfarrer Jacob Friedrich Zandt, Teile der Stadtmauer im rückwärtigen Teil des Grundstücks.

Siehe auch Durlach, Stadtbefestigung.

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, am Schlussstein des Torbogens bezeichnet "JG 1772", (= Jacob Gaum), die Inschrift bezieht sich auf damalige bauliche Veränderungen, ursprünglich erbaut 1706 durch Johannes Wagner, Kammerdiener und Leibschneider der Markgräfin Magdalena Wilhelmine (bis 1742).

weiter zur Beschreibung

Gasthaus der ehem. Brauerei "Zum roten Löwen", Festsaal (19. Jahrhundert), am Keilstein des Torbogens bezeichnet 1712, damals durch den Fuhrmann Jacob Kuhn errichtet, der Keller hat den Brand von 1689 überdauert, wie auch ein Teil der massiven Straßenfassade. Hinter der Fassade Fachwerk, Keller liegt wegen der Modellhausverordnung heute quer zur Fassade, Fassade wohl im 19. Jahrhundert stark verändert (Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 34 ff. und 122-125), erst im 19. Jahrhundert wird das Grundstück dem angrenzenden Brauereigrundstück angegliedert.

weiter zur Beschreibung

Stadtmauer Durlach siehe Stadtmauer; Stadtmauer, hinterer Teil des Grundstücks (Wohnhaus 1992 abgebrochen) (Vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 152 f.)

Bienleinstorstr. 31

Modellhaus mit Torfahrt, rundbogige Einfahrt mit Würfelkämpfern, Schlosserembleme (Hammer und gekreuzte Schlüssel), bezeichnet "1716 JMM" (= Johann Michael Müller, Schlosser), der Keller hat den Brand von 1689 wohl überdauert, liegt wegen der Modellhausverordnung quer zur Fassade (Vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 34 ff. und 129 f.)

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, ab Obergeschoss Fachwerk, Anfang 18. Jahrhundert, Keller des Vorgängerbaus (Vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 34 ff. und 139 f.)

weiter zur Beschreibung

Bienleinstorstr. 35

Färberhaus, 1706 erbaut, wohl von dem Färber Caspar Minderer

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, zweigeschossig mit Holzklappläden, Torbereich verändert, ab Obergeschoss Fachwerk, Fenster im Erdgeschoss mit geohrten Werksteingewänden, 1706 wird ein "neuerbautes Haus" des Steinhauers Sebastian Hemberger erwähnt, 1716 stehen hier (damals gehörte noch die Parzelle Bienleinstorstr. 33 dazu) zwei Modellhäuser im Besitz des Juden Kaufel, Tonnenkeller des Vorgängerbaus, (Vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 34 ff. und S. 141 f.)

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, Torbogen mit Würfelkämpfern, dort am Keilstein Kartusche mit Schreineremblemen (Zirkel, Meißel und Hobel), bezeichnet "IDG 1713" (= Johann Daniel Gambs, Schreiner), ab 1757 im Besitz des Schreiners Philipp Heinrich Gambs, ab Obergeschoss Fachwerk, großes Zwerchhaus, der Keller hat den Brand von 1689 wohl überdauert, liegt wegen der Modellhausverordnung quer zur Fassade (Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S. 34 ff. und S. 126-128)

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, am Scheitel des Torbogens: "PS AM 23 / 17 DER HERR IST MEIN HIRT 22 / MIR WIRD NICHTS MANGELN / IMS." (1722). Am Sturz der rechts benachbarten Fenster Jahreszahl 1718, zwei geflügelte Engelsköpfe, Kartusche mit Spitzhammer, zwei gekreuzten Scharriereisen (Steinmetzembleme) und IMS (= Johann Michel Scheerle). Am Kellersockel verwitterte Inschrift "WIR BAVEN ALLE […]" Die Engelsköpfe sind wohl ein Hinweis auf einen frühen katholischen Betraum. Unter der rechten Haushälfte Rest eines gewölbten Kellers, es standen wohl ursprünglich zwei Häuser auf der Parzelle.

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, zweigeschossig, Gewölbekeller wohl vom Vorgängerbau, Ende 18. Jahrhundert, noch 1764 unbebaut

weiter zur Beschreibung

Fachwerkhaus, seltenes Sichtfachwerk im Obergeschoss, wohl im unteren Teil vom Brand verschont geblieben, am Sturz bezeichnet 1697, damals Abweichung von der Modellhausvorschrift, vermutlich auch wegen der Lage des Kellers, erbaut vor 1706 von Rentkammerrat Engelhard Sonntag, um 1760 im Besitz des herrschaftlichen Fruchtmessers Leonhard Zittel.

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, am Sturz der Einfahrt bezeichnet 1588, Portal mit durchschneidendem Stabwerk, Türen im Inneren alle niedrig, seitlicher Hauseingang mit gekehltem Gewände, Hauszeichen im Türsturz wohl bei Renovierung verändert, Gebäude nach dem Brand wohl ab Obergeschoss neu errichtet, wird 1706 als "neuerbautes Haus" des Rentkammerrats Jakob Christoph Zandt erwähnt (Martin Bachmann, Der Wiederaufbau, S. 110 ff.)

weiter zur Beschreibung

Straßenfassade eines Wohnhauses, Modellhaus, zweigeschossig und traufständig mit Torfahrt, vierachsig, Schlussstein im Torbogenscheitel bezeichnet "IGH 1721", 1706 als "neu erbaute Behausung" des Hutmachers Johann Georg Hornus (=IGH), der auch 1721 noch Besitzer ist, 1782 Umbau zur Bierbrauerei, im 19. Jahrhundert Gasthaus "Zum Kreuz", Neubau des Gebäudes 1985 unter Beibehaltung der Straßenfassade.

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, dreigeschossiger Villenbau, Formen der Neorenaissance, Balkonaltan, zugehörige Mauer und Tor mit Eisengittern, um 1890

weiter zur Beschreibung

Brühlstr. 37

Evangelische Trinitatiskirche in Durlach-Aue mit Pfarrzentrum, 1962/64 nach Plänen von Friedrich Remspecher aus Freudenstadt, Kirche mit rechteckigem Grundriss mit sieben quer gestellten Betonstützen, bis zum Oberlicht in Ziegelmauerwerk ausgefüllt, Belichtung mit Betonstegraster, freistehender Turm, dekorative Verglasung in Blau-Weiß-Rot nach Entwurf von Prof. K. Arnold aus Karlsruhe, Dünne Stützen tragen die Stahlbinderkonstruktion im Innenraum, Holzriemenverkleidung der Decke mit zeltartigem Charakter, Chorrückwand mit Klinkerwand und verglastem Kreuz.

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, damals mit Bäckerei und Werkstattgebäude, Eckhaus, dreigeschossig mit zweigeschossigem Eckerker über dem Ladeneingang, zwei Zwerchhäuser, bezeichnet 1897, von dem Architekten Gustav Bader für Fritz Kindler (gleicher Bauantrag).

weiter zur Beschreibung

Christofstr. 23

Pestalozzischule (seit 1947), ursprünglich Hindenburgschule, später zeitweise Goetheschule, Pläne 1912 von Wilhelm Sackberger aus Durlach, ein Schüler von Hermann Billing, errichtet 1914/15, Sackberger hatte im städtischen Wettbewerb den 3. Preis gewonnen, zugehörige Nebengebäude mit Turnhalle.

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossiger Massivbau, Walmdach mit Fledermausgauben, Zierlünetten über den Fenstern, Altan, 1915 von Heinrich Helmle als Bauherr und Architekt

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossiger Massivbau mit Walmdach, Zwerchhaus, Stockwerkgesims, verzierte Brüstungsfelder, 1923 von dem Architekten Georg Dünkel für den Schlossermeister Friedrich Klingmann

weiter zur Beschreibung

Angestelltenwohnhaus der Gritzner AG, zweigeschossig mit Mansardwalmdach, Altan mit Balkongittern, Fassade mit Kolossalpilastern, historische Einfriedungsmauer und Garten, 1924 durch die Firma Gritzner AG

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, eingeschossiger Massivbau auf hohem Sockelgeschoss, Mansardwalmdach mit Zwerchgiebeln, Hohlkehle unter der Traufe, 1922 von dem Architekten Hermann Zelt für den Kunstgewerbler Franz Ed. Goller

weiter zur Beschreibung

Angestelltenwohnhaus der Gritzner AG, Doppelmietwohnhaus für sechs Familien, zweigeschossiger neobarocker Massivbau mit Mansardwalmdach, Putzpilaster, Altane, 1923 durch die Firma Gritzner AG

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossig mit Walmdach, Fenster mit Zierfeldern, Wachhäuschen mit Giebel- und Segmentbogenfeldern, Gartenmauer, Innenausstattung teilweise erhalten; bemerkenswerte bauzeitliche Kastenfenster, zugehöriger Garten mit Terrasse, Weg und historische Bepflanzung, Architekt und Bauherr Prof. Gustav Kärcher, 1913

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, eingeschossig und giebelständig, Mansarddach mit Fußwalm, Gartenmauer, 1924/5 von dem Architekten Hermann R. Alker für Oskar Gorenflo

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, eingeschossig und giebelständig, Mansarddach mit Krüppelwalm, neobarocke Zierelemente, um 1910 (Architekt und Bauherr unbekannt)

weiter zur Beschreibung

Modellhaus, fünfachsig mit Stockwerkgesims, Dachgauben, 1706 erstmals als Besitz des Kannengießers Daniel Heidenreich geführt

weiter zur Beschreibung

siehe auch Stadtmauer; Modellhaus, dreigeschossig und traufständig, Fachwerk, spätbarocke Fenster, 1706 als "neuerbaute Behausung" des ehemaligen fürstlichen Mundkochs Joachim Schuhmann, später des Kriegscommissarius Brendel, Teile der Stadtmauer im rückwärtigen Teil enthalten

weiter zur Beschreibung

siehe auch Stadtmauer; Hofbeamtenhaus, Modellhaus, dreigeschossig mit Stockwerkgesimsen, Fassade aus verputztem Fachwerk, Tür mit Oberlicht und Rundbogentor, 1706 als "neu erbautes Haus" von Geheimrat (1716 auch Obervogt) Daniel Dietrich Scheidt genannt, später ist das Haus fortgesetzt im Besitz hoher Hofbeamter, die Inschriften "1796" und "WSR 1797" sind Hochwassermarken, zugehörig sind Teile der Stadtmauer

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, zweigeschossig mit Stockwerkgesims, bis 1764 unbebaute Parzelle, 2. Hälfte 18. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, zweigeschossig mit Stockwerkgesims, 1706 neu erbaut von dem Weißbecken Wendel Schumann

weiter zur Beschreibung

Ellmendinger Str. 1

Katholisches Gemeindezentrum St. Johannes Baptista (lt. Bebauungsplan als Gesamtheit schon 1962 geplant) mit zugehörigen Wegen, Freiflächen und Gebäuden:

Elsa-Brandström-Straße (beim Ladenzentrum)

"Vierjahreszeitenbrunnen", Brunnensäule aus gestapelten Quadern, darauf abstakte Büste aus Edelstahl, von Heinz Mohl, 1987

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, mit Ladenzeile und Platzgestaltung, zweigeschossiges Gebäude aus nicht verputztem Kalksandsteinmauerwerk, zusätzliche Belichtung über Glaspyramide, Raumteilung im Obergeschoss flexibel angelegt, Platzanbindung über Pergolen, 1973/74 von Heinz Mohl (diente auch als eigenes Atelier).

weiter zur Beschreibung

Fridtjof-Nansen-Str. 54

"Haus Schönberger", Wohnhaus, Ziegelmauerwerk und Sichtbeton, mehrteilig kubisch formulierter Flachdachbau, integrierte Garagen, von Prof. Heinz Mohl aus Karlsruhe, 1967/68

weiter zur Beschreibung

Bierkeller Bierkeller, Keller 1 (unterer Keller), Mitte 19. Jahrhundert, Keller 2 (mittlerer Keller), Mitte 19. Jahrhundert, Keller 3 (oberer Keller), Mitte 19. Jahrhundert

Geigersbergstr. 2

Villa, zweigeschossiger Gebäudekomplex in neugotischen Stilformen, Eckerker mit spitzer Haube, Giebel mit Zierfachwerk, von dem Architekten Emil Sickinger für den Fabrikdirektor Oskar Hunger, bezeichnet 1900, bezeichnet "Ott"(?)

weiter zur Beschreibung

Gritznerstr. 8 (Postamt)

Postamt, zweigeschossiger neobarocker Massivbau mit Mansardwalmdach, an Längsseite Risalitbau als Portikus gestaltet, umlaufende Kollossalpilaster aus Putz, um 1915 (Architekt und Bauherr unbekannt)

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, dreigeschossig mit bunter Klinkerfassade, Dachgauben, Rückgebäude, von dem Architekten Otto Hofmann für den Lokomotivführer Christoph Schmitt, 1896

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, heute Wohnhaus, ursprünglich Laden im Erdgeschoss, 1898 von Hugo Slevogt für Leonhard Müller

weiter zur Beschreibung

Grötzinger Str. 83

Römischer Gutshof, Fundamente und Kellermauern des Steinkellers, 1991-1993 freigelegt, errichtet 115/120 n. Chr.

weiter zur Beschreibung

Badener Str. 9, Gymnasiumstr. 1, 3

Markgrafengymnasium, Schulgebäude mit Turnhalle und Hausmeisterhaus, 1903-1907 von Heinrich Wellbrock aus Karlsruhe. Bei einem Luftangriff brannten 1941 Dachstuhl und oberstes Stockwerk des Gymnasiums aus. Originalpläne im Stadtarchiv Karlsruhe. 1955 aufgestockt, 1979/80 Aufstockung der Turnhalle. Gut erhaltene Innenausstattung. (Sachgesamtheit)

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, dreigeschossiges Eckhaus, bauplastisch reiche Fassadengliederung, von dem Architekten Karl Kreutz für den Bauunternehmer Jakob Kreutz, 1905

weiter zur Beschreibung

Doppelwohnhaus, von den Architekten Karl Kreutz und Willy Schorkopf für Willy Schorkopf, 1904

weiter zur Beschreibung

Doppelwohnhaus, von dem Architekten Karl Kreutz für den Schlossermeister H. Haas, 1905

weiter zur Beschreibung

Haldenwangstr. 7

"Direktorenwohnhaus", Villa mit Garten und Einfriedung, historische Innenausstattung, von dem Architekten Hermann Bull für die Badische Maschinenfabrik, 1923

weiter zur Beschreibung

Alte Karlsruher Str. 40

Straßenmeisterei, heute Autobahnmeisterei, Verwaltungsgebäude und Fahrzeughalle, eingeschossige Massivbauten aus Buntsandstein, 1937-39 nach Plänen von Prof. Paul Schmitthenner aus Stuttgart (Sachgesamtheit)

weiter zur Beschreibung

Heinrich-Weitz-Str. 16, 18, 20, Straße des Roten Kreuzes 57, 59, 61

Reihenhausgruppe, Wohnhäuser mit Pult- und Flachdächern, Kalksandsteinmauerwerk, Sichtbeton und Holzvertäfelung, zugehörige Gartenmauern, Grundrissgliederung in quadratische Raumeinheiten auf drei höhenversetzten Ebenen, 1965-1966 von Prof. Heinz Mohl aus Karlsruhe

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossiger Flachbau in Hanglage, unverputztes Kalksandsteinmauerwerk und Sichtbeton, von den Architekten Karl Bauer und Dietrich Weigert für Prof. Dr. Rudolf Henn, 1972

weiter zur Beschreibung

Hengstplatz

Hengst-Denkmal, Sandsteinobelisk mit Brunnenbecken, Porträtrelief und Puttenfiguren, Denkmal für Bürgermeister und Stadtbaumeister Christian Hengst (1804-1883), 1846 Gründer der ersten Freiwilligen Feuerwehr Deutschlands, 1896 für 6000 Mark erbaut, durch Spenden freiwilliger Feuerwehren aus ganz Deutschland, Entwurf von Prof. Hermann Götz, Bronzeteile von Bildhauer Heinrich Baiser, architektonische Teile durch Feuerwehrmann und Steinmetz Ulrich Kleiber

weiter zur Beschreibung

Fassade eines Mietwohnhauses, dreigeschossig mit Mansardgeschoss, zentrales Portal mit vier symbolischen Relieftafeln, um 1930, rückwärtiger Anbau für die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) 1953 nicht zugehörig

weiter zur Beschreibung

Hubstraße

"Hubwegbrücke", Straßenbrücke über die Eisenbahntrasse, Eisenfachwerkkonstruktion, Länge 31 m, (Streckennummer 4200, Karlsruhe-Mühlacker, Km 0,931), 1908

weiter zur Beschreibung

Hubstraße, Gewann "Bei der Steinernen Brücke"

Straßenbrücke über die Pfinz, Sandsteinkonstruktion mit Bogenwölbung, 18. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

"Handelsmann Ungersches Haus", fünf- und vierachsiges Eckhaus mit Walmdach. Inschrift: "Auxiliante Deo Gratia Principis Magnoque Labore Aedificarunt Me JG + CBG ANNO Domini 1714." Tür mit Ohren und Wappenfeld, das aufwändige Wappen ließ Israel Gebhardt (gest. 1731) anbringen, er war Kammerdiener und Leibchirurg am Hofe Carl Wilhelms. Die Buchstaben CBG stehen für seine Ehefrau Catharina Barbara Gebhardt, geb. Föckler. Das Gebäude wurde im Inneren weitgehend erneuert.

weiter zur Beschreibung

Modellhaus, dreigeschossiges Wohnhaus, Portal mit Ohrengewände und Oberlicht, Inschrift: „IHST 1763“ (=Jakob Heinrich Störzinger). Hauszeichen eines Baumeisters: Maurerembleme wie Zirkel, Hammer, Winkel, Holzhammer, Fläche, Kelle, als „neuerbaute Behausung“ des aus Pforzheim gekommenen Schirmjuden Emanuel Reutlinger 1706 und 1716 genannt, 1763 „modellmäßig“ von 2 auf 3 Stock erhöht.

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Rundbogentor mit historischen Torflügeln, noch 1764 unbebaut und als Garten zu Jägerstr. 9 gehörig, spätes 18. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Tür mit Oberlicht, an der Ecke zur Eichelgasse Sandstein mit Inschrift: "Hans Adam Oswald 1687", daneben Wappen und Bezeichnung "1705 NG DCGB" (= Nikolaus Gräbner, Reitschmied in fürstlichen Diensten), 1706 als "neuerbaute Behausung" genannt, rückwärtiger Ökonomiebau

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Tür mit Oberlicht und Küferemblemen, Inschrift "CS 1708" (= Christoph Sulzer, Küfer), Küferhammer und gekreuzte Bandhaken, zugehöriger Ökonomiebau

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossiges Eckhaus, 1706 errichtet durch die Erben des Oberjägers Kießling, Ökonomiegebäude, 19. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus mit Rundbogentor, Gebäudeteil mit erhöhtem First, Hauszeichen Schere (Schneider), Zweig mit Eichel und Wurzeln, Inschrift „WE 1686“ (= Wilhelm Eichler, Schneider und Zoller, später Eichelwirt), Neubau zwischen 1698 und 1706.

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, zweigeschossig und traufständig, Treppenhaus des 19. Jahrhunderts, Laubengang zur Hofseite, die mittleren beiden Fensterachsen stammen wohl noch vom Vorgängerbau, Torfahrt erst später eingefügt, 1706 als "neuerbaute Behausung" des Schlosswächters Ulrich Meybacher genannt (Vgl. Martin Bachmann, Der barocke Wiederaufbau, S.154 f.)

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, vierachsig mit Mansarddach, 18. Jahrhundert, späterer Ladeneinbau (Anfang 20. Jahrhundert)

weiter zur Beschreibung

Modellhaus, zweigeschossig und traufständig, öffentliche Torfahrt, freigelegtes Fachwerk auf massivem Untergeschoss, 18. Jahrhundert.

weiter zur Beschreibung

Modellhaus, Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, dreiachsig, Fachwerk im Obergeschoss freigelegt, 1716 als "modellmäßige Behausung" der Maria Häußer genannt

weiter zur Beschreibung

Modellhaus, Wohnhaus mit Torfahrt, zweigeschossig und traufständig, vierachsig, 18. Jahrhundert.

weiter zur Beschreibung

Jägerstr. 48a

siehe auch Stadtmauer; "„Jägerhaus“, auch „Spinnhaus”, Modellhaus mit Torfahrt, ursprünglich wohl markgräfliches Jägerhaus und namengebend für die Straße, ursprünglich 17. Jh., mit vielen Ergänzungen des 18. Jh., zur Zeit des Brandes wohnte im Obergeschoss der Obervogt von Türckheim, 1781 wurde das Gebäude vom Oberforstamt an Privat verkauft, im 19. Jh. befand sich hier ein Spinnhaus und eine Strohhutfabrik, in dem Arme lebten und für ihren Lebensunterhalt spannen oder Strohhüte herstellten. Rückseite des Gebäudes mit Resten der Zwingermauer.

weiter zur Beschreibung

Jean-Ritzert-Straße, Rittnertstraße

Wegweiser, Form eines Baumstumpfes mit Inschriften, massiv, 2. Hälfte 19. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Jean-Ritzert-Str. 3

Rittnerthof, Gehöft, 1903/05 von den Architekten Curjel & Moser aus Karlsruhe, barocker Ökonomiebau und Gebäudeteile, 2. Hälfte 18. Jh. (Sachgesamtheit). Mauerreste des Gutshauses, 1902 von Curjel & Moser aus Karlsruhe (abgebrochen, Jean-Ritzert-Str. 1). Die Hofanlage wurde in der 2. Hälfte des 18. Jh. auf Betreiben der Markgräfin Karoline Louise errichtet. 1902 an Eduart Merton aus Frankfurt verkauft, der hier eine Pferdezucht einrichtete. 1933 Verkauf an den Mannheimer Landwirt Dr. Fritz Gebhardt.

weiter zur Beschreibung

Kanzlerstraße

Bismarckdenkmal, 1907, Bronzerelief Rekonstruktion von 2002, Original wohl im 2. Weltkrieg eingeschmolzen.

weiter zur Beschreibung

Kanzlerstr. 2, Palmaienstr. 15

Katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul mit Pfarrhaus, 1898-1900 von Diözesanbaumeister Max Meckel. (Sachgesamtheit). Altäre durch Gebrüder Mezger aus Überlingen; Glasmaler Helmle und Merzweiler aus Freiburg erstellten einen Teil der Kirchenfenster (1899-1902), Glocken von der Firma B. Grüninger aus Villingen, 1921 weitere Glasfenster von Protz und Ehret aus Freiburg, erste Innenrenovierung 1938, damals auch Kreuzweg von Emil Sutor aus Karlsruhe, von Sutor 1927/38 auch Figuren des hl. Konrad von Parzham und hl. Theresa vom Kinde , 1965 neue Orgel von Wolfgang Scherpf aus Speyer, 1983 Chorraumgestaltung durch Horst Leyendecker, gleichzeitig Innenrenovierung. 1985 neuer Zelebrationsaltar und Ambo aus rotem Sandstein.

weiter zur Beschreibung

Modellhaus, Wohnhaus, fünfachsiges und traufständiges Gebäude mit Balkon, 1843 bis 1900 katholisches Pfarrhaus, um 1800

weiter zur Beschreibung

Modellhaus, fünfachsiges Wohnhaus mit Rundbogentor, um 1820, Pläne im Generallandesarchiv Karlsruhe, etwa 1810-30, möglicherweise einst Standort der Münze

weiter zur Beschreibung

Modellhaus, vierachsiges Wohnhaus mit Rundbogentor, um 1820, Pläne im Generallandesarchiv Karlsruhe

weiter zur Beschreibung

Modellhaus, heute Wohn- und Geschäftshaus, fünfachsig und zweigeschossig, mit Malereien und Stuck reich dekorierte Torfahrt, sehr vollständige Innenausstattung, um 1850, moderner Ladeneinbau

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, fünfachsig mit Rundbogenfenstern im Erdgeschoss, Balkon, zwischenzeitlich Kommandantur der Schlosskaserne (siehe Pfinztalstr. 9), um 1840

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossig und traufständig, geschweifte Giebel, verzierte Erker und Balkone, Umbau eines älteren zweigeschossigen Torfahrthauses (1. Hälfte des 19. Jahrhunderts) in Formen des Jugendstils, 1907 von dem Architekten A. Semmler für den Großherzoglichen Revisor Ludwig Waag

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, sechsachsiges und dreigeschossiges Torfahrthaus in Ecklage, um 1850, das dritte Geschoss wurde nachträglich aufgesetzt.

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossig in Ecklage, Kranzgesims, Torfahrt, um 1850.

weiter zur Beschreibung

Karlsburgstr. 10

Amtsgericht, dreigeschossiger Massivbau mit Kranzgesims, Rundbogenfenster, Erdgeschoss rustiziert, Pläne der großherzoglichen Bauinspektion von 1868 im Generallandesarchiv Karlsruhe.

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossiger Massivbau mit Mansardwalmdach, Balkon, Umbau eines Gebäudes aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts von den Architekten Curjel & Moser für Direktor Max Eglau, 1908.

weiter zur Beschreibung

"Karlsruher Hof", Wohnhaus mit Gaststätte, dreigeschossiges Eckhaus mit Kranzgesims, erbaut 1890

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, dreigeschossig mit zwei schmalen Zwerchhäusern, Fassade in farbigen Klinken und Zierfachwerk, von dem Architekten Otto Hofmann für J. W. Hofmann, 1897

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, heute evangelisches Pfarramt, zweigeschossiger Massivbau mit Mansarddach, Sandsteinfassade, Gewölbekeller, erbaut 1854, bezeichnet 1891 (umfassender Umbau des Architekten und Bauherrn Christian Bull), 1936/37 Remise zum Büro umgebaut

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossiger Massivbau mit Eckpilastern, im Giebelfeld Baumdarstellung in Sgraffito-Technik, bezeichnet 1911

weiter zur Beschreibung

Karl-Weysser-Str. 19

"Villa Maria", dreigeschossiger Massivbau mit Walmdach und rundem Eckturm, Geschossteilung durch Gesimse, Putzrustika im Erdgeschoss, von dem Architekten Gustav Dünkel für Maria Weidner, 1927

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, freistehend, zweigeschossig mit reichem Zierfachwerk, von dem Architekten Adolf Wüst für den Prokuristen Karl Jörger, 1899, zweigeschossiger Erkeranbau 1935

weiter zur Beschreibung

Einfamilienwohnhaus, Flachbau in Hanglage aus mehreren kubischen Elementen, 1966-67 von Reinhard Gieselmann aus Karlsruhe für Dr. med. Rudolf Seitz

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Modellhaus mit Torfahrt, zweigeschossiger Massivbau, Fenster über Torbogen, jüngerer Ladeneinbau, bezeichnet "17 WS 09" (= Wilhelm Schumm, Handelsmann und Gerichtsverwandter) 1739 im Eigentum des Schatzungseinnehmers Johann Philipp Weghaubt.

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, Schlussstein am geraden Sturz des seitlichen Kellereingangs mit Rad, Ladeneinbau 1986, Pflugschaufel und Inschrift "I K 1778"

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, zweigeschossig und traufständig, Dachausbau, Inschrift "IC 1715 A", am Schlussstein Blumenvase, wohl Zunftzeichen der Töpfer oder Hafner, hier handelte es sich um den Töpfer Johann Christof Andrecht

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, zweigeschossig und traufständig, 1706 durch den Fuhrmann Johann Georg Rittershoffer, im Garten Teil der Stadtmauer.

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Torfahrthaus, am Rundbogentor bezeichnet "FK 1827", 1739 (Lagerbuch) war das Anwesen im Besitz des Glasers Elias Weigel

weiter zur Beschreibung

Siehe auch Durlach, Stadtbefestigung. Wohnhaus, zweigeschossig, Ökonomiegebäude, Fachwerkbauten, Anfang 18. Jahrhundert, (Sachgesamtheit), 1739 im Besitz des Taglöhners Joseph Diefenbacher, Stadtmauer

weiter zur Beschreibung

Siehe auch Durlach, Stadtbefestigung. Modellhaus mit Torfahrt, zweigeschossig, hohe Fensteröffnungen im Obergeschoss, 1707, 1739 im Besitz des Taglöhners Philipp Heinrich Altfelix, Stadtmauer

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossig in Ecklage, Zierfachwerk im Obergeschoss, Anfang 18. Jahrhundert, im Lagerbuch 1739 als Hofanlage (damals noch zusammen mit Kelterstr. 21) im Eigentum des Küblers Johann Michael Kottler, Besitz später im 18. Jahrhundert aufgeteilt

weiter zur Beschreibung

Siehe auch Durlach, Stadtbefestigung. Wohnhaus, Modellhaus mit Torfahrt, zweigeschossig und traufständig, niedriges Obergeschoss, Inschrift am Schlussstein "ICL 1724" (=verm. Conradt Lang, Schuhmacher), Stadtmauer (Sachgesamtheit)

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Modellhaus mit zentraler Torfahrt, zweigeschossig und traufständig, bezeichnet "GPK 1779" (Sachgesamtheit), im Lagerbuch von 1739 genannt im Besitz des Fuhrmanns Jakob Kleiber. Siehe auch Durlach, Stadtbefestigung.

weiter zur Beschreibung

siehe auch Stadtmauer; Wohnhaus, zurückgesetzt, zweigeschossig und traufständig mit angebautem Ökonomiebau, gepflasterter Vorhof, 19. Jahrhundert, Teile der Stadtmauer

weiter zur Beschreibung

Kelterstr. 30

Siehe auch Durlach, Stadtbefestigung. Teile der Stadtmauer an der Rückwand des an die Scheune angebauten Schuppens

weiter zur Beschreibung

siehe auch Stadtmauer; Wohnhaus, Modellhaus, traufständig und zweigeschossig, Fenster mit Ohrengewänden, zurückgesetzter Ökonomiebau in Fachwerkbauweise, Anfang 18. Jahrhundert (zwischen 1706 und 1742), 1739 im Besitz des Fuhrmanns Andres Öder (Sachgesamtheit), Teile der Stadtmauer

weiter zur Beschreibung

Ackerbürger- bzw. Hintersassenhaus, zweigeschossig verputzter Fachwerkbau über massivem Erdgeschoss, rundbogiger Kellerabgang an der Westseite, großer, gebäudebreiter Keller mit Tonnengewölbe, am Türsturz bezeichnet "W. Barthlott 1871", zweigeteilter und jeweils separat erschlossener Dachstuhl mit unterschiedlichen Firsthöhen, 1871 wurde der südliche Ökonomieteil für den Landwirt Wilhelm Barthlott zum Wohnhaus ausgebaut, im Kern stammt das Gebäude aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, damals noch im markgräflichen Besitz, die hier siedelnden Bauern waren Hintersassen des Grundherrn.

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, eingeschossig und traufständig mit Mansarddach, Balkonloggia im Schweizerhausstil, bunte Klinkerfassade, von dem Architekten Adolf Wüst für Karl Dumberth, 1894

weiter zur Beschreibung

Kelterstr. 38

siehe auch Stadtmauer; Teile der Stadt- und Zwingermauer (Gebäude nicht zugehörig)

weiter zur Beschreibung

Doppelmietwohnhaus, dreigeschossig und traufständig, achsensymmetrische Fassade mit plastisch-konvexer Gliederung, zwei Hauseingänge, große Zwerchgiebel, zugehörige Hinterhäuser mit angebauten Schuppen, 1908

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt in Ecklage, zweigeschossig, Putzspiegel im 1. Obergeschoss, Rückseite mit freiliegendem Fachwerk, 18. Jahrhundert.

weiter zur Beschreibung

Modellhaus mit Torfahrt, zweigeschossig und traufständig, bezeichnet "Ch. Kr. 1842", im Kern jedoch wohl nach 1769 errichtet (damals Grundstückverkauf an privat), zusammen mit dem Grundstück Königstr. 5 befindet sich das Haus auf dem Gelände der 1749 abgebrochenen Spitalkirche

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, traufständiger und dreigeschossiger Massivbau, Erdgeschoss rustiziert, Mittelrisalit mit geschweiftem Giebel, von dem Architekten Karl Kreutz für Karl Hornecker, 1905

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, früher Bäckerei, dreigeschossiger Bau der Neorenaissance in Ecklage, Eckerker mit schieferverschindelter Haube, bezeichnet "ANNO 1900 / J. WIDMANN", von dem Architekten Hermann Bull für den Gipsermeister Jakob Widmann, 1900

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, dreigeschossiger Massivbau in Ecklage, Mansardwalmdach, architektonisch und bildhauerisch bemerkenswerte Gestaltung in Formen des Jugendstils, bezeichnet 1905, von dem Architekten Karl Kreutz für den Fabrikanten Johann Bortoluzzi, 1905

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, traufständiger und dreigeschossiger Massivbau, Fassadenformen der Neogotik und Neorenaissance, Zwerchhaus, bezeichnet 1900, von dem Architekten Gustav Bader für Joseph Stippel

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, traufständiger und dreigeschossiger Massivbau, Erdgeschoss rustiziert, Fenster- und Türengewände in plastischen Jugendstilformen, von dem Architekten Karl Kreutz für den Bauunternehmer Johann Bortoluzzi, 1905

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, traufständiger und dreigeschossiger Massivbau mit Torfahrt, Erdgeschoss rustiziert, Fenster- und Türengewände in plastischen Jugendstilformen, Ladenlokal (ehemalige Metzgerei), von dem Architekten Karl Kreutz für den Malermeister Adolf Bauer, 1905

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, traufständiger und dreigeschossiger Massivbau, Erdgeschoss rustiziert, Fensterbrüstungsfelder mit klassizistischen Zierformen, von dem Architekten Hermann Bull für den Privatier Leonhard Müller, 1911

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, traufständiger und dreigeschossiger Massivbau, zweigeschossiger Erker mit bemerkenswerten bauplastischen Maskenformen, von dem Architekten Karl Kreutz für den Zimmermeister Friedrich Höfel, 1905

weiter zur Beschreibung

Eis- und Bierkeller Eis- und Bierkeller, 19. Jahrhundert

Lußstr. 5

Wohnhaus, eingeschossig und traufständig, Mansardedach mit Krüppelwalm, traufseitiger Standerker mit Zierfachwerkformen, zugehörige Stützmauern und Treppe zum Gebäude, von dem Architekten Johannes Billing für Thomas Spengler, 1903.

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, Fachwerkgebäude auf massivem Untergeschoss, Walmdach, in der 1. Hälfte 18. Jahrhundert wieder aufgebaut, traufseitige Fassadengestaltung um 1870, im Hof bemerkenswerte Holzsäule der Renaissance, wohl früher offene Loggia, zugehöriges kleines Hofgebäude, Gebäude im Kern wohl 1. Hälfte 17. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, Türgewände mit spätgotischem Stabwerk, vorkragendes Fachwerk-Obergeschoss mit Zierelementen (heute verputzt), 2. Hälfte 16. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Ökonomiebau, heute Wohn- und Werkstattgebäude, zweigeschossiger Fachwerkbau, Brandwände in massivem Mauerwerk, traufseitiger Laubengang mit offener Treppe, vor dem Gebäude rundbogiger Kellerzugang, 1. Hälfte 18. Jahrhundert (gehörte früher wohl zum Gebäude Mittelstr. 6)

weiter zur Beschreibung

Mittelstr. 5

"Hintersassenhäuschen", eingeschossiger und traufständiger Massivbau mit Satteldach, Anfang 18. Jahrhundert, 1739 im Besitz des Hintersassen Ehrensperger, später des Taglöhners Jacob Albrecht Philipp, Dachgaube 1904 aufgesetzt

weiter zur Beschreibung

Modellhaus, zweigeschossiger Fachwerk- und Massivbau, um 1800, Spolie des zerstörten Vorgängerbaus an der Rückseite des Hauses "A 16 JAWR 90" (zugehörig früher Gebäude Mittelstr. 4)

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossiger Fachwerk- und Massivbau, zugehöriges Ökonomiegebäude, Hofmauer mit Rundbogentor, zwischen 1706 und 1716 im Besitz der Frau des "Operators Zachmann" (gehörte damals zur heutigen Mittelstr. 11), 1739 im Eigentum des Küfers Georg Christian Renck

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, zweigeschossiger Fachwerk- und Massivbau mit Walmdach, Obergeschoss mit Zierfachwerkelementen (verputzt), geohrte Seitentüren mit Voluten, Rosetten und Diamantschnitt, 17. Jahrhundert. Diente ursprünglich als Stadtpalais, es soll zum Fürstbistum Speyer gehört haben, war später landwirtschaftliche Hofanlage. Das Grundstück wurde in Erbteilung getrennt (vgl. Mittelstr. 9 a, das Wappen über dem Tor wurde dort beseitigt, ursprünglich badisches Wappen mit Reichsapfel über dem Spangenhelm und reichen Akanthusranken)

weiter zur Beschreibung

Doppelwohnhaus, Modellhaus, zweigeschossiges Torfahrthaus mit Rundbogentor und Fensterbrüstungsfeldern, 1706 in getrenntem Eigentum, 1739 im getrennten Eigentum des Waffenschmieds Philipp Crameter und der Witwe des Schumachers Israel Hegel (Roller Nr. 86 und 87)

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Torfahrthaus, zweigeschossig, freigelegtes Fachwerk auf massivem Erdgeschoss, Fachwerkzierform in einem Brüstungsfeld, Anfang 18. Jahrhundert, 1739 im Eigentum des Webers Leonhard Fischer und des Schuhmachers Caspar Schenck, Veränderungen im 19. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

"Bullsche Waffenschmiede", Wohnhaus, Modellhaus mit Torfahrt, zweigeschossiger und verputzter Fachwerkbau mit Werkstattteil, zugehöriges Nebengebäude, 1. Hälfte 18. Jahrhundert. Das Haus soll den Stadtbrand überstanden haben, deshalb ist sein baulicher Kern wohl älter. 1706 und 1739 im Besitz des Zimmermanns Georg Friedrich Allas (Allaß) und des Hintersassen Christoph Gabriel Brunner (1739)

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäfthaus, heute Mietwohnhaus, dreigeschossiger Massivbau in Ecklage, strenge Jugendstilformen, Tür zum Ladenlokal heute vermauert, Karl Kreutz als Architekt und Bauherr, 1905

weiter zur Beschreibung

Wohn und Geschäftshaus, heute Mietwohnhaus, dreigeschossiger Massivbau in ausladenden Formen der Neorenaissance, bemerkenswerte Konsolplastiken, Ladeneingang 1934 verschlossen, zugehöriges Waschhaus im Hof, von dem Architekten Hermann Bull für den Gipsermeister Jakob Wichmann, 1901

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, heute Mietwohnhaus, dreigeschossiger Massivbau in Ecklage, asymmetrische Fassadengestaltung in strengen Jugendstilformen, Ladenzugang an der Gebäudeecke 1938 vermauert, von dem Architekten Gustav Dünkel für Wilhelm Dill, bezeichnet 1904

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, dreigeschossiger Massivbau in neogotischen Formen, plastische Zierfelder in den Fensterbrüstungen, Zwerchhaus mit Krüppelwalm und Zierfachwerkgiebel, um 1905

weiter zur Beschreibung

Mietwohnhaus, dreigeschossiger Massivbau mit Torfahrt, geschwungener Zwerchgiebel, zweigeschossiger Erker mit plastisch ausgearbeiteten Zierformen und Wappenschild, Maurermeister Karl Höfel als Architekt und Bauherr, 1904

weiter zur Beschreibung

Doppelwohnhaus, eingeschossig, Mansarddächer mit Krüppelwalm, Balkonaltane, 1910 von dem Architekten Adolf Wüst für Georg Schumacher (Nr. 5) und Philipp Krieger (Nr. 7)

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, eingeschossig mit schindelgedecktem Mansarddach und geschweiftem Giebel, Erker an der Traufseite, von dem Architekten Hermann Bull für den Schneidermeister Fritz Ungewitter, 1910

weiter zur Beschreibung

Oberwaldstr. 37, 37b

Lutherkirche mit Pfarramt, dreigeschossiges und traufständiges Hauptgebäude, Lutherskulptur vor dem Glockenturm, spitzbogige Tore, rückwärtig anschließender Kirchensaal mit geometrisch verzierter Stuckdecke, an der Rückwand Wandgemälde mit Kreuzigung von Carl Vocke, 1927-30 von Georg Dünkel

weiter zur Beschreibung

Ochsentorstr.

siehe auch Stadtmauer; Brücke über den Stadtgraben (heute nicht mehr sichtbar)

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, ursprünglich Hufschmiede, heute Wohnhaus mit Gastwirtschaft, zweigeschossig mit Walmdach, Erdgeschoss massiv, Obergeschoss Fachwerk, Ziermotive in den Brüstungsfeldern, zwischen 1700 und 1706 von dem Hufschmied Peter Geibel neu erbaut

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus und Rückgebäude, zweigeschossiger und traufständiger Massivbau, 19. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Modellhaus, seitlich angefügter Torbogen, Gebäude zweigeschossig in Ecklage, Walmdach, Anfang 18. Jahrhundert, 1716 als "modellmäßige Behausung" des Schneiders Vögtlin genannt

weiter zur Beschreibung

Doppelwohnhaus, zweigeschossig mit zwei separaten Hauseingängen, Putzbandgliederung, abgerundete Fensterstürze, um 1860, zwei Keller des Vorgängerbaus (1699 als reiner Fachwerkbau errichtetes Wirtshaus "Zum Rappen", dann bis 1781 als Gymnasiums- bzw. Pädagogiatshaus genutzt)

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, eines von drei Gebäuden, die als Tropfhäuser zwischen zwei Gassen gebaut waren, massives Erdgeschoss vor dem Stadtbrand von 1689, Wiederaufbau als Modellhaus, Dach mit zweifach liegender Stuhl um 1700, südliche Erweiterung um 1750

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, heute Wohnhaus mit Gastwirtschaft, zweigeschossig und traufständig, Erdgeschoss massiv, im Obergeschoss freiliegendes Fachwerk mit Zierformen in den Brüstungsfeldern, 1706 neu erbaut von dem Hufschmied Wendel Goldschmid, bis mindestens 1842 im Besitz der Familie, dann bis ins 20. Jahrhundert mehrer Generationen der Schumacherfamilie Groner

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, zweigeschossig und traufständig, Satteldach mit Fußwalm, 17. Jahrhundert

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, Modellhaus mit Torfahrt, heute Gaststätte, zweigeschossig und traufständig, bezeichnet 1711, 1716 im Besitz der Witwe des Kammerrats Kaufmann, später Metzger Kindler, 1835 Bierwirtschaft, 1888 Brauerei

weiter zur Beschreibung

Ochsentorstr. 24

Gasthof "Zum Pflug", Modellhaus mit Torfahrt in Ecklage, Wirtshausschild, Obergeschoss Fachwerk, hofseitiger Laubengang, in der Torfahrt Türe mit Stabwerkgewände, bezeichnet 1661. Der Gasthof wurde als Schildwirtschaft 1723 durch Johann Georg Hager begründet, die Wirtschaft zunächst im Obergeschoss des Wohnhauses eingerichtet. Erdgeschoss im 19. Jahrhundert umgebaut, Tonnenkeller zur Jägerstraße, Gebäudeflügel zur Jägerstraße erst in 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut.

weiter zur Beschreibung

Ochsentorstr. 26, 28

Stadtbefestigung aus Stadtmauer und Zwingermauer

weiter zur Beschreibung

Wohnhaus, dreigeschossiger und traufständiger Massivbau, Zwerchhaus mit Staffelgiebel, Emil Sickinger als Architekt und Bauherr, 1898

weiter zur Beschreibung

Pfinzstr. 64

Gasthof Ochsen, zweigeschossiger und traufständiger Fachwerk- und Massivbau mit Krüppelwalmdach, am Türsturz Küferemblem (Küferhammer und zwei gekreuzte Bandhaken) und Inschrift "IH IA KOCH 1746" (=Johann Jakob Koch). Neben dem Gebäude mündete einst die Ochsengasse ein, die zur Pferdeschwemme an der Pfinz führte. Gasthof 1664 erstmals erwähnt, heutiges Haus 1702 verkauft, die Bauinschrift bezeichnet einen Umbau. Das Anwesen bestand ursprünglich aus Stallung, Scheuer, Hofreite und Garten. Der Eigentümer von 1746-1773 war einer der größten Ackerbesitzer in Durlach.

weiter zur Beschreibung

Pfinzstr. 66

Fayence-Manufaktur, heute Wohnheim, zweigeschossiger und traufständiger Putzbau mit Torfahrt und Krüppelwalmdach, zur Straße hin sechsachsiges Gebäude, an der Hausecke Konsolansatz mit der Inschrift "1664 IIBMSR", zwei hofseitig ansetzende Flügelbauten mit Walmdächern, 1728 von dem Porzellanmaler Johann Heinrich Wachenfeld und Hoffactor Fein- und Hofgoldschmied Johann Ernst Croll errichtet. Die Durlacher Fayence hielt sich bis in die 1820er Jahre, dann Zichorien-, ab 1901 Schuhfabrik. Grundlegender Umbau 1993.

weiter zur Beschreibung

Wohn und Geschäftshaus, Fenster- und Türgewände in neugotischer Formensprache, dreigeschossiger Massivbau, traufständig mit Mansarddach, Ladenlokal und Torfahrt, von dem Architekten Alfred Hornung für den Schreinermeister Ludwig Falkner, 1906

weiter zur Beschreibung

Wohn und Geschäftshaus, Fenster- und Türgewände in neoklassizistischer Formensprache, dreigeschossiger Massivbau, traufständig mit Mansarddach, Ladenlokal und Torfahrt, von dem Architekten Adolf Wüst für den Malermeister Joseph Stix, um 1900

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, heute Wohnhaus, dreigeschossiger Massivbau mit Mansardwalmdach in Ecklage, große Zwerchhäuser, an der Gebäudeecke zweigeschossiger Erker, von dem Architekten Adolf Wüst für den Bauunternehmer Franz König, bezeichnet 1909

weiter zur Beschreibung

Pfinztalstr.

Marktbrunnen, 1862/65. Der Vorgängerbrunnen war hier 1567 errichtet worden, zu Ehren des Markgrafen Karl II. (gest. 1577), der Durlach zur Residenz erhoben hatte. Die frühere Brunnenfigur wird in Durlach für Markgraf Karl II. gehalten, möglicherweise ist es eine Rolandsfigur. Diese Figur wurde 1911 renoviert und in das Rathaus gebracht. Heute befindet sich eine Kopie auf dem Rathausaltan, das Original ist im Pfinzgaumuseum. 1929 wurde der gusseiserne Aufsatz zerstört. 1992 Neugestaltung als "Liebesbrunnen" durch Klaus Ringwald.

weiter zur Beschreibung

Pfinztalstr. 1

siehe auch Wolfweg; Wasserwerk, zweigeschossiger Massivbau mit Zierformen der Neorenaissance, werkstein- bzw. im Obergeschoß backsteinverkleidet, steinerne Fensterkreuze, Erker und Giebelaufbauten, Tormauer mit Fenstern, Zugehöriges eingeschossiges Ökonomiegebäude mit Kniestock, Fachwerkbauweise mit Backsteinfüllung, Ladegaube. 1896 errichtet. (Sachgesamtheit), (s. a. Wolfweg, Wasserhochbehälter). Die Wasserspeier neben dem Tor gehörten wohl einst zur Karlsburg. Am Ort des heutigen Wasserwerks befand sich vormals der Brunnenturm von 1699, der 1824 umgebaut, 1895 abgebrochen worden war. Das moderne Pumpwerk beförderte das Wasser aus der Quelle an der Badener Straße zu einem Hochreservoir am westlichen Abhang des Turmbergs. Der Antrieb erfolgte mit Wasser aus dem Brunnenhauskanal, später mit einem Gasmotor. 1897 wurde ein modernes Wasserleitungsnetz mit ersten Hausanschlüssen in Betrieb genommen. 1967 wurde das Werk stillgelegt. 1942-63 Durlacher Bibliothek im Obergeschoss.

weiter zur Beschreibung

Gasthaus "Zur Blume", zweigeschossiger Putzbau in Ecklage mit Torfahrt, klassizistische Zierformen, Schlussstein mit Inschrift "EJM" (wohl von Umbau 1966 durch E. Müller), nach Brand um 1700 neu errichtet, um 1800 umgebaut. Dach ursprünglich mit Gaubenreihen in drei Geschossen, um 1900 beseitigt. Die Wirtsfamilie Herzog bekam 1677 von Markgraf Friedrich Magnus die Landpost übertragen. Bis 1841 Posthalterei an der Strecke Basel-Frankfurt. Obergeschoss 1927 zum "Blumen-Cafe" umgebaut.

weiter zur Beschreibung

Pfinztalstr. 3

vgl. Pfinztalstr. 7 und 9; siehe auch Durlach, Stadtbefestigung. Östliche Mauer des markgräflichen Münzgebäudes mit Fenstergewänden, das Gebäude gehörte zum 1692 abgebrannten Renaissanceschloss

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, zweigeschossig und traufständig, Mitte 18. Jahrhundert (Erwähnung im Feuerversicherungsbuch von 1758), Zwerchgiebel mit breitem Giebelfeld und Ladenneubau 1912 durch den Architekten Karl Kohler für den Buchhändler Ferdinand Metzler

weiter zur Beschreibung

vgl. Pfinztalstr. 9; Wohnhaus mit Seitenflügel und hofseitigen Nebengebäuden, enthält umfangreiche bauliche Zeugnisse der Karlsburg der 1560er Jahre. Markgraf Karl II. ("Karle mit der Tasch") verlegte 1565 seine Residenz von Pforzheim hierher. Er erweiterte das Jagdschloss und benutzte dabei die vorhandenen Fundamente und Mauerfluchten. Die Karlsburg wurde zum prächtigen Renaissancebau. Heute klassizistische Straßenfassade, um 1810. Einst Wohn- und Wirtschaftsgebäude der alten Karlsburg, hier finden sich u. a. zwei gespindelte Treppentürme. Teilweise noch sichtbare Arkaden setzen sich bis zur Pfinztalstraße fort. Im Hof Gebäudetrakte, ursprünglich durch einen Mittelteil verbunden, die noch Teile der alten Karlsburg zeigen. Zweifach abgewinkelter Altan an dem der Pfinztalstraße zugewandten Fachwerktrakt, darunter ein großer Gewölbekeller. Später Überbauung als Scheune (18. Jahrhundert), Südflügel im Erdgeschoss mit Kreuzrippengewölben. Seit 1811 Gasthof "Carlsburg", später gleichnamiges Hotel. Teile der Gebäude beherbergten einst die markgräfliche Münze. Die Aufstockung an der Karlsburgstraße (um 1885) enthält ehemaligen Gasthaussaal mit Deckenstuck und -malerei, eine ehemalige Bierhalle (?) in der Südostecke des Grundstückes, um 1900.

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, zweigeschossig mit Rundbogenöffnungen im Erdgeschoss, zugehöriges Hinterhaus, 18. Jahrhundert, Umbauten und Erweiterungen von 1887/88 (Torfahrt geschlossen, Grundriss verändert) durch den Architekten Rudolph Hermann für die Witwe Louis Morlock

weiter zur Beschreibung

Pfinztalstr. (Schlossplatz)

"Train-Denkmal", Gefallenendenkmal für die im 1. WK gefallenen Soldaten des Durlacher Train-Bataillons, Obelisk auf flachem quadratischem Sockel, 1928 eingeweiht, nach Entwürfen des Architekten Hermann R. Alker errichtet. Ursprünglich eingebunden in eine Gartenumgestaltung Alkers des ehemaligen Exerzierplatzes.

weiter zur Beschreibung

Pfinztalstr. 9

Schlossanlage mit Schlossgarten, Renaissancebauten und barocker Kavaliersbau (Sachgesamtheit):

Schlossgarten mit Schlossmauer

Schlossgarten Durlach, über die Jahrhunderte immer wieder umgestalteter und verkleinerter Grünbereich des Renaissanceschlosses Karlsburg, 2. Hälfte 16. Jahrhundert. Die Parkanlage zeigt heute fast durchweg Wegeführungen, die 1904 von dem Heidelberger Universitätsgartenbauinspektor Massias über den älteren Baum- und Wegebestand neu geplant und verwirklicht wurden. Als älteres Element hat sich die Kastanienallee im Norden erhalten. In der südöstlichen Ecke befindet sich der "Pulverturm", ein rundes Steinhaus mit Kegeldach, drei Fenstern und einem Portal, wohl 18. Jahrhundert. Zugehörig sind neben den Einfriedungsmauern:

siehe auch Stadtmauer; Wohn- und Geschäftshaus, Eckhaus mit abgewalmtem Dach, Türe mit Ohrengewände und Inschrift "Renoviert durch GAUM ANNO 1787", wohl ehemals Gasthaus "Zur Traube", Schildwirtschaft 1703-1811, Ladenumbau 1913 von dem Architekten Hermann Bull für den Hoflieferanten Oskar Gorenflo, Teile der Stadtmauer in der Ostwand erhalten

weiter zur Beschreibung

Keller, hohes, massiv gemauertes Tonnengewölbe, Bodenbelag aus großen Sandsteinplatten, 16./17. Jh.

weiter zur Beschreibung

Wohn- und Geschäftshaus, Modellhaus, dreigeschossig und traufständig, moderner Ladeneinbau, 1706 durch den Küfer Hans Georg Renck, 1758 als dreigeschossiges Gebäude erwähnt, 1842 im Hintergebäude eine Seifensiederei

weiter zur Beschreibung